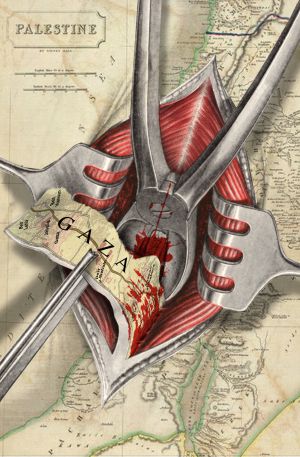

Los radicales de

Hamás salen fortalecidos tras los ataques de Israel gracias al rencor, el odio

y la sed de venganza que la población de Gaza sentirá después de esta lluvia de

muerte y destrucción.

Escribo este artículo al segundo día del alto el fuego en Gaza. Los

tanques israelíes se han retirado de la Franja, han cesado los bombardeos y el

lanzamiento de cohetes, y ambas partes negocian en El Cairo una extensión de la

tregua y un acuerdo de largo alcance que asegure la paz entre los adversarios.

Lo primero es posible, sin duda, sobre todo ahora que Benjamín Netanyahu se ha

declarado satisfecho —“misión cumplida” ha dicho— con los resultados del mes de

guerra contra los gazatíes, pero lo segundo —una paz definitiva entre Israel y

Palestina— es por el momento una pura quimera.

El balance de esta guerra de cuatro semanas es (hasta ahora) el

siguiente: 1.867 palestinos muertos (entre ellos 427 niños) y 9.563 heridos,

medio millón de desplazados y unas 5.000 viviendas arrasadas. Israel perdió 64

militares y 3 civiles y los terroristas de Hamás lanzaron sobre su territorio

3.356 cohetes, de los cuales 578 fueron interceptados por su sistema de defensa

y los demás causaron solo daños materiales.

Nadie puede negarle a Israel el derecho de defensa contra una

organización terrorista que amenaza su existencia, pero sí cabe preguntarse si

una carnicería semejante contra una población civil, y la voladura de escuelas,

hospitales, mezquitas, locales donde la ONU acogía refugiados, es tolerable

dentro de límites civilizados. Semejante matanza y destrucción indiscriminada,

además, se abate contra la población de un rectángulo de 360 kilómetros

cuadrados al que Israel desde que le impuso, en 2006, un bloqueo por mar, aire

y tierra, tiene ya sometido a una lenta asfixia, impidiéndole importar y

exportar, pescar, recibir ayuda y, en resumidas cuentas, privándola cada día de

las más elementales condiciones de supervivencia. No hablo de oídas; he estado

dos veces en Gaza y he visto con mis propios ojos el hacinamiento, la miseria

indescriptible y la desesperación con que se vive dentro de esa ratonera.

La razón de ser oficial de la invasión de Gaza era proteger a la

sociedad israelí destruyendo a Hamás. ¿Se ha conseguido con la eliminación de

los 32 túneles que el Tsahal capturó y deshizo? Netanyahu dice que sí pero él

sabe muy bien que miente y que, por el contrario, en vez de apartar

definitivamente a la sociedad civil de Gaza de la organización terrorista, esta

guerra va a devolverle el apoyo de los gazatíes que Hamás estaba perdiendo a

pasos agigantados por su fracaso en el gobierno de la Franja y su fanatismo

demencial, lo que lo llevó a unirse a Al Fatah, su enemigo mortal, aceptando no

tener un solo representante en los Gobiernos de Palestina y de Gaza e incluso

admitiendo el principio del reconocimiento de Israel que le había exigido

Mahmud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Por desgracia,

el desfalleciente Hamás sale revigorizado de esta tragedia, con el rencor, el

odio y la sed de venganza que la diezmada población de Gaza sentirá luego de

esta lluvia de muerte y destrucción que ha padecido durante estas últimas

cuatro semanas. El espectáculo de los niños despanzurrados y las madres

enloquecidas de dolor escarbando las ruinas, así como el de las escuelas y las

clínicas voladas en pedazos —“un ultraje moral y un acto criminal”, según el

secretario general de la ONU Ban Ki-Moon— no va a reducir sino multiplicar el

número de fanáticos que quieren desaparecer a Israel.

Lo más terrible de esta guerra es que no resuelve sino agrava el

conflicto palestino-israelí y es sólo una secuencia más en una cadena

interminable de actos terroristas y enfrentamientos armados que, a la corta o a

la larga, pueden extenderse a todo el Oriente Próximo y provocar un verdadero

cataclismo.

El Gobierno israelí, desde los tiempos de Ariel Sharon, está convencido

de que no hay negociación posible con los palestinos y que, por tanto, la única

paz alcanzable es la que impondrá Israel por medio de la fuerza. Por eso,

aunque haga rituales declaraciones a favor del principio de los dos Estados,

Netanyahu ha saboteado sistemáticamente todos los intentos de negociación, como

ocurrió con las conversaciones que se empeñaron en auspiciar el presidente

Obama y el secretario de Estado, John Kerry, apenas este asumió su ministerio,

en abril del año pasado. Y por eso apoya, a veces con sigilo, y a veces con

matonería, la multiplicación de los asentamientos ilegales que han convertido a

Cisjordania, el territorio que en teoría ocuparía el Estado palestino, en un

queso gruyère.

Esta política tiene, por desgracia, un apoyo muy grande entre el

electorado israelí, en el que aquel sector moderado, pragmático y profundamente

democrático (el de Peace Now, Paz Ahora) que defendía la

resolución pacífica del conflicto mediante unas negociaciones auténticas, se ha

ido encogiendo hasta convertirse en una minoría casi sin influencia en las

políticas del Estado. Es verdad que allí están, todavía, haciendo oír sus voces,

gentes como David Grossman, Amos Oz, A. B. Yehoshúa, Gideon Levy, Etgar Keret y

muchos otros, salvando el honor de Israel con sus tomas de posición y sus

protestas, pero lo cierto es que cada vez son menos y que cada vez tienen menos

eco en una opinión pública que se ha ido volviendo cada vez más extremista y

autoritaria. (Es sabido que en su propio Gobierno, Netanyahu tiene ministros

como Avigdor Lieberman, que lo consideran un blando y amenazan con retirarle el

apoyo de sus partidos si no castiga con más dureza al enemigo). Cegados por la

indiscutible superioridad militar de Israel sobre todos sus vecinos, y en

especial, Palestina, han llegado a creer que salvajismos como el de Gaza

garantizan la seguridad de Israel.

La verdad es exactamente la contraria. Aunque gane todas las guerras,

Israel es cada vez más débil, porque ha perdido toda aquella credencial de país

heroico y democrático, que convirtió los desiertos en vergeles y fue capaz de

asimilar en un sistema libre y multicultural a gentes venidas de todas las

regiones, lenguas y costumbres, y asumido cada vez más la imagen de un Estado

dominador y prepotente, colonialista, insensible a las exhortaciones y llamados

de las organizaciones internacionales y confiado sólo en el apoyo automático de

los Estados Unidos y en su propia potencia militar. La sociedad israelí no

puede imaginar, en su ensimismamiento político, el terrible efecto que han

tenido en el mundo entero las imágenes de los bombardeos contra la población

civil de Gaza, la de los niños despedazados y la de las ciudades convertidas en

escombros y cómo todo ello va convirtiéndolo de país víctima en país

victimario.

La solución del conflicto Israel-Palestina no vendrá de acciones

militares sino de una negociación política. Lo ha dicho, con argumentos muy

lúcidos, Shlomo Ben Ami, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel

precisamente cuando las negociaciones con Palestina —en Washington y Taba en

los años 2000 y 2001— estuvieron a punto de dar frutos. (Lo impidió la

insensata negativa de Arafat de aceptar las grandes concesiones que había hecho

Israel). En su artículo La trampa de Gaza (EL PAÍS, 30 de

julio de 2014) afirma que “la continuidad del conflicto palestino debilita las

bases morales de Israel y su posición internacional” y que “el desafío para

Israel es vincular su táctica militar y su diplomacia con una meta política

claramente definida”.

Ojalá voces sensatas y lúcidas como las de Shlomo Ben Ami terminen por

ser escuchadas en Israel. Y ojalá la comunidad internacional actúe con más

energía en el futuro para impedir atrocidades como la que acaba de sufrir Gaza.

Para Occidente lo ocurrido con el Holocausto judío en el siglo XX fue una

mancha de horror y de vergüenza. Que no lo sea en el siglo XXI la agonía del

pueblo palestino.

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones

EL PAÍS, SL, 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario